Beschreibungen von Claes Grundsten

Claes Grundsten, Vandra Kungsleden, S. 148

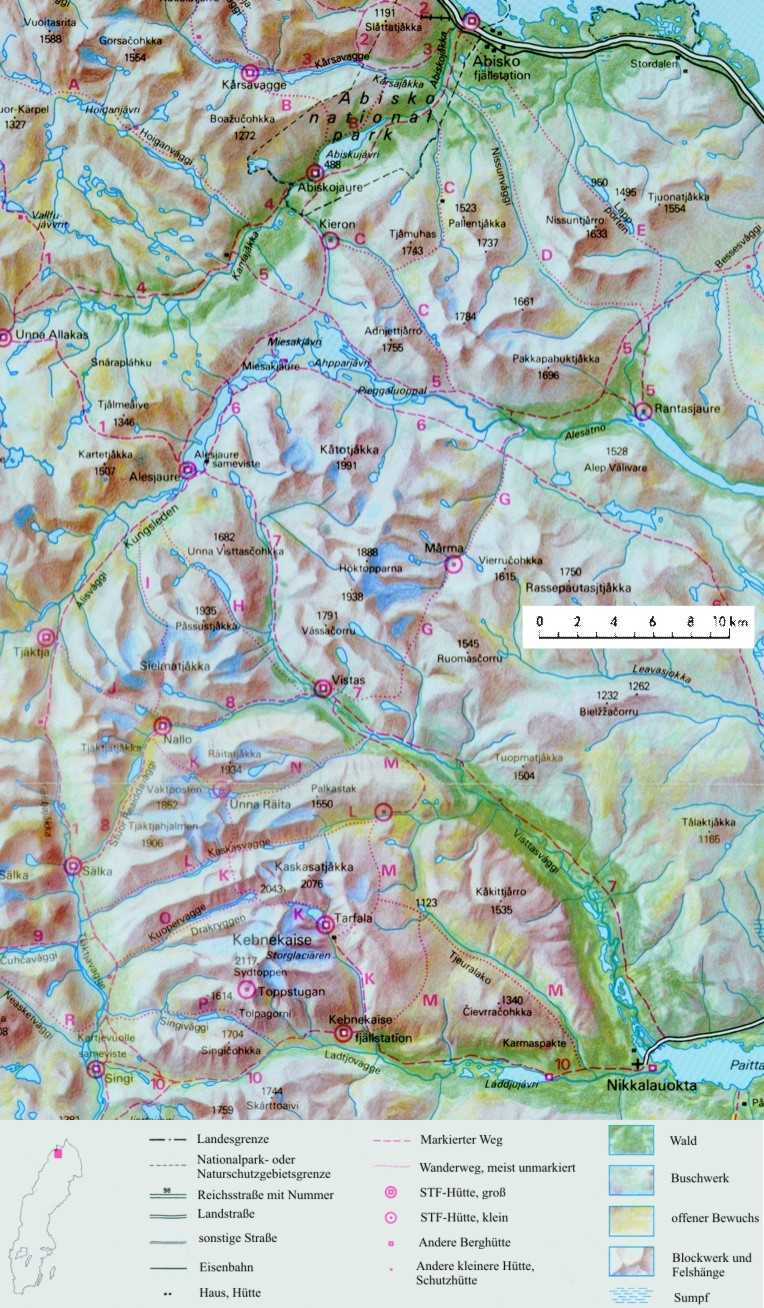

Strecke K: Nallo -Tarfala - Kebnekaise Fjällstation

Für Freunde von karger Hochgebirgsnatur ist dieser Weg durch das Herz der Kebnekaise ein Wunschtraum.

Es bieten sich unvergeßliche Ausblicke auf die alpinste Landschaft, die unser Land aufweisen kann. Aber man

muß auf ansehnlich Kraftanstrengungen über drei Pässe eingestellt sein. Fünf Hochgebirgstäler werden durchquert.

Die Strecke wird oft Dreipaßweg oder Jojo-Weg genannt.

Strecke: ca. 30 km

Höhenunterschied: zusammen + 1185 m, -1350 m

Schwer bis sehr schwer

Geologische Besonderheiten, Schöne Ausblicke

Um von der Nallo-Hütte ins Unna Reaiddavaggi zu kommen, folgt man dem Weg knapp 2 km nach Süden,

wobei man über relativ steile, grasbewachsene Hänge steigt. Nachdem man den Fluß vom Reaiddajavri

durchwatet hat, geht es weiter bergauf, nun dominieren Blockfelder. Hier gibt es Lehrbuchbeispiele von

Blockströmen. Das sind abschüssige und langgezogene Stränge von angehäuften Blöcken, die durch

ein Zusammenwirken von Frostsprengung und Schwerkraft entstehen.

Hinter einem, d.h. im Westen, erhebt sich das Tjaktjatjåkka-Massiv mit einer charakteristischen Pyramidenform.

Wenn man oben angelangt ist und ins Unna Reaiddavaggi kommt, öffnet sich eine herrliche Hochgebirgslandschaft,

die umso großartiger wird, je weiter man ins Tal vordringt. Obwohl das Tal in die alpine Vegetationszone gehört,

wo Blockwerk dominiert, geht es sich relativ leicht; die Blöcke sind klein und flach, und dazwischen liegt viel feine

Erde. Die Wasserscheide (1300 m) ist stark zur westlichen Mündung des Tales hinverschoben und bildet den Kamm

des Berges. Auf der Südseite vor dem Vaktposten erhebt sichhier ein außergewöhnlich hoher und eindrucksvoller

Moränenrücken, einer der größten im Gebirge. Er hat einen Eiskern, der durch den aufliegenden Moränenschutt

gegen Abschmelzen geschützt wird. Der steile Gletscher oberhalb des Gletschers macht zusammen mit den senkrechten

Wänden des Vaktposten einen alpinen Eindruck. Der Gletscher bildet am Schmelzwassersee, der hinter einer Moräne

verstäckt liegt, einen Eisbruch.

Die Lanschaft vor einem wirkt so steril wie nur denkbar. So gut wie alle höheren Pflanzen fehlen. Die Gipfel

der Pyramide (1900 m) und des Knivkamm (Messerkamm, 1878) dominieren die Perspektive. Man kommt an ein

paar Seen vorbei und sieht danach immer mehr vom Reaidda-Gletscher und dem großen, türkisblauen See unterhalb

seiner Eiszunge. Auf der anderen Seite des Sees zeigt sich die Unna Räita-Hütte. Auf dem Weg dorthin geht man an

ein paar Felsbändern am Ufer entlang. Die Hütte hat zwei Pritschen mit Platz für vier Personen.

Strecke: 7 km

Höhenunterschiede: +350 m

Dauer: 3-4 Stunden

schwer

schöne Ausblicke

Die Unna Räita-Hütte (1260 m)

Das Unna Reaiddavaggi ist ohne Zweifel eins von Lapplands sehenswertesten Hochgebirgstälern und die Hütte liegt sehr schön.

Die Umgebung rundherum wird oft mit Spitzbergen verglichen, und vor allem der Anblick der Eiszunge des Reaidda-Gletschers,

die sich mit einem kleinen Eisbruch über dem See erhebt, erweckt den Eindruck, dass man sich en einem arktischen Ort mit

einem Inlandseis hinter dem Berg befindet. Die Form des Vaktposten (Wachposten, 1852), verstärkt dieses Gefühl. Die Kammlinie

des Berges mit drei Zinnen scheint vom selben Architekten geschaffen worden zu sein wie die berge auf Spitzbergen. Und der Berg

erhebt sich von Reaidda-Gletscher als wäre er ein isolierter Nunatak im Inlandseis. Näher an der Hütte steht der Knivkamm (Messerkamm, 1878 m)

senkrecht und hoch wie ein Turm mit unbezwingbaren Steilhängen. Gegen Osten folgen zwei weitere Bergriesen, die Pyramide (1900 m)

und Nipals (1902 m).

Die Hütte liegt auf einer 150 m hohen Felsschwelle, die das Unna Reaiddavaggi wie eine riesige Treppenstufe absperrt. Das Tal ist auf diese Weise

in zwei unterschiedlich hoch gelegene Teile aufgeteilt. Über die dazwischenliegende Kante stürzt eine Fluß mit schönen Schleierfällen

hinunter zu einem anderen See weiter unten. Die Hütte liegt luftig auf der Kante. Die Schwelle ist durch Gletschererosion enstanden, wahrscheinlich

lag ein Gletscher im östlichen, tiefer gelegenen Teil des Unna Reaiddavaggi.

Tagestouren

Strecke: ca. 5 km hin und zurück

Höhendifferenz: +670 m

Dauer: 5-7 Stunden

Auch die Pyramide (1900 m ) südöstlich der Hütte kann vom Paß Richtung Knivkamm bestiegen werden. (Strecke L).

Strecke: ca. 8 km hin und zurück

Höhendifferenz: +640 m

Dauer: 6-8 Stunden

Strecke: knapp 10 km hin und zurück

Höhenunterschied + 590 m

Dauer: 7-9 Stunden

Hochgebirgsausrüstung, schöne Ausblicke

Zwei kurze Ausflüge von der Hütte aus sollen noch erwähnt werden. Als Rundtour kann man zu dem See unterhalb der

Felsschwelle gehen. Wählt man auf dem Hinweg die Nordseite, so folgt man einer rinne. Unter dem Felsabsatz schimmert

der schöne Wasserfall, der über zwei Stufen geht. Der Fluß kann unter dem Wasserfall durchwatet werden. Auf dem

Rückweg auf der Südseite der Schwelle geht man auf einem stark geneigten Lawinenhang mit losen Blöcken.

Strecke: ca. 2 km

Höhenunterschied +- 180 m

Dauer: 3-4 Stunden

geologisch interessant, schöne Ausblicke

Direkt nach der Unna Räita-Hütte kommt man zum ersten Paß auf dem Weg nach Tarfala. Diese Strecke bedeutet

normalerweise, daß man zwischen Knivkamm und Pyramide über den Gletscher wandert. Dieser ist relativ steil

und exponiert entlang dem Knivkamm, wird jedoch zur Steilwand der Pyramide flacher. Vom Lawinengelände bei

Unna Räita-Hütte ist es eine kurze, exponierte Strecke, meist schneebedecktes Eis. Hier kann man Stollen

oder Steigeisen benötigen, wenn das Eis freigeschmolzen ist. Wenn man diese nicht hat, geht man am besten

hinunter zum See unterhalb der Felskante und sucht sich dann einen Weg zum Lawinenhang der Pyramide, von wo

man zum Paß gehen kann, ohne auf dem Gletschereis zu gehen. Nach ein paar Hundert Metern nach dem Lawinengelände

wird der Gletscher flacher und man geht schräg hoch zur Ostseite des Passes. Dort oben kann man die Aussicht

auf die Kammlinie des Knivkammes bewundern.

Weg K

Auf der Rückseite (d.h. Südseite) des Passes liegt Kaskasavagge und der Abstieg zum Tal ist kein Problem, oft

gibt es hier einige Schneefelder. Wenn man aus Süden hierherkommt, ist es wichtig, sich auf der Paßhöhe nah

an der Pyramide zu halten, denn sonst riskiert man, oberhalb eines Steilhanges am Knivkamm herauszukommen.

Auf der anderen Seite des Kaskasavagge kann man gut den Sattel im Bergrücken des Tuolpanjunnjetjåkka (1730 m)

erkennen, wo der nächste Paß liegt. Die Bergrücken lösen sich gegenseitig parallel nach Süden hin ab.

Hinter dem Tuolpanjunnjetjåkka erahnt man den Drakryggen (Drachenrücken, 1821 m), der im Vergleich niedrig wirkt, und

dahinter den monumentalen "Wolfsrücken" des Kebnekaise.

Unten im Kaskasavagge, das von Weg L durchquert wird, kann man Zeltplätze finden.

Nach einem halben Kilmoneter nach der Biegung um den Gaskkasbakti geht man über eine Schwelle (ca. 1480 m) und sieht

dann hinunter zum Gaskkasjavri, der oft schwarzer See genannt wird. Es ist der zweithöchstgelegene See des Landes

(1448 m) Oft liegt am Westufer ein Schneebruch. Hoch oben im erblickt man den drohenden Steilhang des Gaskkasbakti.

Hinter dem See hält man sich oben Richtung Giebnebakti, um den Abhang zum Tarfalavagge zu meiden. Von der Kante

des Abhanges kann man in das tiefe Tal mit dem schönen See Darfalajavri hinabsehen. Hinter dem See sieht man die

Touristenhütte und noch weiter hinten die Hüttenansammlung der wissenschaftlichen Station. Der Abstieg erfolgt an der

Kante des Gletschers, der in einem Eisfall mit tiefen Spalten und hohen Eistürmen hinunter zum Darfalajavri stürzt.

Man geht auf einem sehr steilen Seitenmoränenrücken und erreicht nach fast 300 m Abstieg das blockreiche Nordufer

des Sees. Hier liegen oft noch Schneefelder, der die Wanderung etwas vereinfachen. Die Steigung wird östlich des Sees

geringer und das letzte Stück und das letzte Stück zur Tarfala-Hütte geht sich bequem.

Strecke: 13 km

Höhenunterschied + 200 m, -260m, +280 m, -290 m, +290 m, -300 m

Dauer: 6-8 Stunden

sehr schwer

Hochgebirgsausrüstung, schöne Ausblicke

Die Tarfala-Hütte (1189 m)

Es ist schwierig, die Großartigkeit der Natur zu beurteilen, aber die Tarfala-Hütte liegt in einer Umgebung,

die gerne mit Superlativen beschrieben wird. Das Wort Tarfala bedeutet "der Ort, wo Moos wächst". Das Tal

ist wohl das bekannteste Tal im Kebnekaisegebiet und hat kein Gegenstück im Land. Direkt bei der Touristenhütte

liegt der Norra Klippberg (1711 m, der Name steht niht auf der Karte), dessen Felswand eindrucksvoll, aber

gleichzeitig ein Zwerg in dieser Umgebung ist. Hoch oberhalb seines Gipfels wird der Blick vom "Wolfsrücken"

des kebnekaise gefesselt. Die verschiedenen Höhen der Gipfel geben der Landschaft eine Wirkung sowohl in die

Tiefe als auch in die Höhe. Der Darfaljavri, dessen Strandlinie an der Hütte sich je nach Wasserstand ändert,

ist mit seinem grünschimmernden Wasser eine Genuß für das Auge. Die Farbe rührt vom Geltscherschlamm und dessen

Zusammensetzung her. Der See ist 52 m tief, und früher gab es einen hohen Eisbruch im Nordwesten, wo eine Eiszunge

zum See reicht. Durch den Rückzug des Eises hat es aufgehört, in den See zu kalben, d.h. unter getöse Eisberge

in den See abzugeben. Aber auch heute noch schwimmen bisweilen große Eisblöcke im Darfalajavri. Direkt nördlich

der Hütte dominiert der Gaskkasbakti (2043 m) und dessen Kammlinie zum Kakasatjåkka (2076 m) den Blick.

Mitten zwischen diesen Gifeln hat der Kamm einen charakteristischen Buckel, der Liljetoppen (Liliengipfel, 1904 m)

genannt wird (Der Name steht nicht auf der Karte). Die Berghänge zwischen diesen Gipfeln sind besonders kompakt

und hoch und an ihren Füßen liegen schöne Beispiele von Blocklawinenzungen. Wenn es windstill ist, spiegeln sich

die Berge wunderschön im See. Das Tal ist allerdings berüchtigt für seine harten Fallwinde, die oft bei Föhn-

Wetterlagen entstehen, wenn der Westwind eine mauer von Regenwolken um das kebnekaisemassiv legen, wo Niederschlag fällt.

Heftige Windausbrüche mit trockener Luft können bei diesen Gelegenheiten in das Tal hinabstoßen. Im Winter wurden

einige male 50 m/s gemessen.

Die Hütte wurde 1988 neu gebaut und hat 22 Schlafplätze und eine kleinere Wirtshütte. Im Blockgelaände rundherum wurden

Zeltplätze freigeräumt, die mit Steinmauern markiert sind.

Es gibt viele Ziele für Besteigungen, auch wenn man Kletterei vermeiden will. Der Gipfel, der normalerweise empfohlen wird

ist der Kakasatjåkka (2076 m), dier vierthöchste des Landes. Der Gipfel ist angeblich der beste Aussichtsgipfel

im gesamten Kebnekaisegebiet, aber darüber kann man diskutieren. Der Tarfalatjåkka (1904 m) bietet eine ähnliche

Aussicht.

Eine Besteigung des Kakasatjåkka setzt Gletschererfahrung voraus, da der Normalweg über den kleinen Gletscher

südöstlich des Gipfels führt. Seine Zunge ist stiel und Eisausrüstung wird normalerweise eingesetzt. Die geringste

Neigung findet man am nächsten am Tarfalatjåkka. Der obere teil des Gletschers ist auch etwas weniger steil, und

um den Paß zwischen Kakasatjåkka und Tarfalatjåkka zu erreichen, besteigt man einen Blockhang. Vom Paß folgt man

dem ostkamm zur Gipfelmarkierung. An einigen Stellen muß man sich mit den händen abstützen. Die Aussicht ist grandios

in alle Richtungen. Nach Norden und Westen häufen sich die Bergrücken unübersichtlich, doch mit Hilfe der Karte kann

man scharfe Profile identifizieren, z.B. den Knivkamm und die Hök-Gipfel. Nach Süden ist der Südgipfel des Kebnekaise

die unverkennbare Richtmarke, von dieser Seite vielleicht am allerschönsten. Zurück folgt man demselben Weg. Man kann

aber auch über den Gipfel weitergehen über den Westkamm zum "Liljetopp" (1904 m). Im Paß unterhalb des Westkamms des

Kakasatjåkka befindet sich eine Gedenktafel für die zwei Kletterer Tore Rydberg und Volmar Skoglund, die 1941 an der

Nordwand verunglückten. Der Kamm setzt sich vom Liljetopp fort zum Gaskkasbakti (2043 m), aber dieser Weg erfordert mehr

Erfahrung mit Kletterei. Der Gaskkasbakti ist einer der 4-5 berge in Schweden, wo man reine Kletterpassagen bei einer

Besteigung nicht vermeiden kann. Vom Liljetopp kann große Schneefelder nutzen, um zum Darfalajavri hinunterzugleiten.

Strecke: 8-10 km

Höhenunterschied + 900 m

Dauer: 8-10 Stunden

Hochgebirgsausrüstung, schöne Ausblicke

Ein schöner Tagesausflug ist auch, sich die Landschaftsformen im Tal anzusehen. Vor dem Isfalls-Gletscher liegt z.B.

eine Serie Endmoränenrücken von unterschiedlichem Alter, der eine hinter dem anderen. Während der letzten maximalen

Ausbreitung des Gletschers im Jahre 1915 stand die Eiskante 100 m vom äußersten Rücken. Dieser stammt also von

einem älteren maximum. Zwischen den Rücken und der heutigen Gletscherfront liegt sogenannte "fluited moraine".

Der Begriff bezeichnet die merkwürdigen parallelen kleinen Rücken, die bei bestimmter Beleuchtung an Ackerfurchen

auf einem frischgepflügten Acker erinnern. Sie liegen in der Bewegungsrichtung des Eises ausgestreckt und wirden hinter

anstehenden Blöcken unter dem Eis gebildet. Die Forscher meinen, daß sie mit den Drumlins der norrländischen Wald-

und Küstenlandschaft verwandt sind. Auch große Seitenmoränenrücken können studiert werden, besondern beim Stor-Gletscher

(großen Gletscher). Diese bilden sich an der Seite, und ncniht an der Front des Gletscher, wie die Endmoränen.

Auf dem Spaziergang kann man bei der Forschungsstation vorbeigehen, die in diesem weglosen Land eine unerwartet große

Anlage darstellt. Sie wurde vom Glaziologen Walter Schytt aufgebaut, und schon 1948 wurde die erste Hütte hierhergebracht.

Jetzt steht hier eine moderne Anlage mit Werkstätten, Laboren, Sammlungsraum usw. Insgesamt können bis zu 35 Personen in

der Station unterkommen, die vom Naturgeographischen Institut der Universität Stockholm verwaltet wird.

Botanisch interessante Lokale liegen südlich der Forschungsstation. Am Hang Richtung Ladjovagge befindet sich eine

Grenze zwischen verschiedenen Gesteinsschichten, erkennbar als Steilkante quer durch den Talboden. Hier gibt es weichere

Schiefergesteine, welche die Flora begünstigen. Am Hang verstreut wachsen kalkliebende Arten wie Silberwurz

(Dryas octopetala),

Rauhhaariges Läusekraut (Pedicularis hirsuta) und Roter Steinbrech (Saxifraga oppositifolia).

Von der Tarfala-Hütte geht ein markierter Weg hinunter zum Ladjovagge und zur Kebnekaise Fjällstation. Das Tarfalavagge

ist verhältnismaßig schmal in diesem Teil und entlang der Westseite sieht man die Kante der Gesteinsscholle in Form eines

steilen Hanges. Am Fuß gibt es Erdravinen. Wo der Weg die Schollengrenze passiert, liegt der sogenannte "große Hügel", und

der Darfaljohka wird zusammengedrängt. Eine kleine Anlage zur Messung der Wasserführung steht über dem Fluß. Am Hang

befindet sich auch eine Gedenktafel für Walter Schytt, befestigt an einem großen Block. Parallel zum Weg führt die Stromleitung,

die die Firschungsstation versorgt. Weiter unten, näher an der Mündung, kommt man in Birkenwald. Der kräftig strömende

Darfaljohka wird über eine Brücke überquert, wo man den großen Weg von Nikkaluokta trifft (s.u.). Hier gibt es ein paar

Trockentoiletten. Nach der Brücke bleiben noch 2 km leichte Wanderung zur Fjällstation.

Strecke: 8 km

Höhenunterschied -480 m

Dauer: 2-3 Stunden

leicht

Dieser leichte Weg mit wenig Höhenunterschieden folgt auf der ganzen Strecke dem Ladtjovagge, und man gelangt vom

großen, weglosen Gebirge im Westen zum Tiefland im Osten. Der Name des Tales bedeutet übersetzt aus dem Samischen

"Heutal". Sein westlicher Teil ist eng und tief eingeschnitten, aber im zentralen Teil wird es breiter und fruchtbarer,

und gleichzeitig werden die hänge flacher. Kommt man von Nikkaluokta, trifft man auf einen eindrucksvollen Eingang

in die Bergwelt mit bildschönen steilen Bergen und dem Blick auf die höchsten Gipfel Schwedens. Im östlichen Teil liegt

auch ein großes Deltagebiet im See Laddjujavri, das man mit dem Boot durchquert.

Etappe Singi-Kebnekaise

Der Weg von der kebnekaise Fjällstation nach Osten ist vielbegangen und breit. Bis zum Darfalajoka wächst schütteter

Birkenwald. Nach der Brücke über den Fluß, der in einen Canyon stürzt, kommt man in einen geschlosseneren Bergbirkenwald

und der restliche Weg liegt in dieser Vegetationszonoe. Die Wnaderung führt erst hinunter zum Laddjujohka. Der Blick zurück

zeigt Kaipak und die Fjällstation sowie die Berge rund um das Ladtjovagge. Eine Weile ist sogar der Gipfel des Gaskkasbakti

(2043 m) durch das enge Tarfalavagge zu sehen. Vor einem sieht man die niedrigen Fjällebenen südlich des Ladjovagge.

Der weg fürht durch große Blöcke unterhalb des Steilhangs des Darfaloagis (750 m). Hier wächst Hochkrautvegetation und

der Wald ist sehr üppig. Der Hang ist kalkreich und bildet die Grenze zwischen zwei Gesteinsschollen. Man findet

anspruchsvolle Pflanzen, wie z.B. einen gelbblühenden Steinbrech (Saxifraga cespitosa), Roten Steinbrech

(Saxifraga oppositifolia), Felsen-Ehrenpreis (Veronica fruticans Jacq.) und Felsen-Segge

(Carex rupestris All.).

Nach der Kante wird es hügelig bis zum Flußbett des Laddjujohka. Der Fluß bildet hier ein großes Delta in den See

Laddjujavri. Seit dem Ende der letzten Eiszeit wurde der Gletscherschlamm vom Kebnekaise hier abgelagert und hat

den See um die Hälfte verkleinert. Im Delta gibt es Marsch, abgeschnürte Seen, Kanäle und Meanderschlingen; ein

üppiges Gebiet für Wasservögel.

An der Stelle, wo der Weg den Fluß berührt, liegt ein kleiner Steg, von wo Bootstouren zum Ostufer des Laddjujavri gehen,

wo das Boot stationiert ist. Diese Transportmöglichkeit erlaubt es einem, 7 km Wanderung am Nordufer des Sees zu sparen.

Die meisten Wanderer nutzen dies aus aun es gibt einen festen Fahrplan. Die Fahrt ist ein Erlebnis für sich, weil man so

direkten Kontakt zum Delta bekommt und die schnell wechselnden Bergperspektiven hiniter dem Wasserspiegel bewundern kann.

Beim östlichen Bootsanlegeplatz befindet sich eine Kaffe-Hütte mit Bedienung. Die restliche Strecke nach Nikkaluokta

geht sich sehr leicht. Der Weg ist so breit wie ein Traktorweg. Direkt hinter der Kaffee-Hütte geht man über eine Kante,

von wo der Blick zurück, d.h. nach Westen zum Südgipfel und Tolpagorni, bildschön ist. Nach Süden wird der Blick von

einer tiefen und mächtigen Spalte im Berghang gefangen, Stallegorsa. Sie wurde vermutlich vom Schmelzwasser des

Inlandseises ausgeschürft. Der Hang südlich des Ladtjovagge hat auch viele deutliche, fast parallele Linjen, die

das Interesse wecken. Das sind sogenannte Eisrandrinnen und wurden vom Schmelzwasser gebildet, das zwischen einer Eiszunge

und dem Berghang floß. Man sieht die Vertiefungen, die das Wasser in den Boden gegraben hat. Die Abfolge der Rinnen

zeigt, wie das Eis nach und nach zusammensank. Der Cievrajohka wird über eine Brücke überquert, und ganz in der Nähe

gibt es schöne Rastplätze. Das erste, was man von Nikkaluokta erblickt, ist die kapelle, die schön auf einem Hügel

gelegen ist.

Strecke: 19 km (- 7 km Bootsfahrt)

Höhenunterschied -220 m

Dauer: 5-6 Stunden

leicht

Vögel, Flora, Geologie

Die Kebnekaise Fjällstation (690 m)

Das erste Haus wurde schon 1907 aus lokal gewonnenen Steinen gebaut. Diese Haus wurde später ersweitert

und ist auch heute ncoh Teil des Hauptgebäudes. Hier haben die Wände auf diese Weise eine Patina aus der

Anfangszeit des Tourismus. Später kamen mehrer Gebäude hinzu. Heute besteht die Fjällstation aus dem

erweiterten Haupgebäude mit Restaurant und Aufenthaltsraum sowie drei freistehenden Gebäuden mit insgesamt

160 Schlafplätzen. Es gibt ein öffentliches Telefon und einen Laden mit u.a. Proviantverkauf. Hier kann man

auch Hochgebirgsausrüstung mieten. Für Camper gibt es ein Servicegebäude mit Dusche, Sauna und Küche.

Zeltplätze gibt es auf dem Hang hoch zum Kaipak. Ein zusätzliches Gebäude mit Kochplatten ist das ganze

Jahr über geöffnet. Während der Touristensaison stehen Bergführer zur Verfügung, u.a. um auf Touren auf den

Gipfel des Kebnekaise zu führen. Es werden auch Gletscherwanderungen und Klettertouren arrangiert.

Wenn das Wetter gut ist, lockt eine Besteigung des Kebnekaise. Kein Ziel erscheint einen Kenner der Berger

naheliegender. Man kann zwischen zwei Wegen wählen: der eine, der "Westweg" genannt wird, ist lang, aber nicht

besonders exponiert, der andere, der "Ostweg", ist direkter und ausgesetzter.

Der Westweg beginnt oben im Kitteltdal (Kesseltal, der Name steht nicht auf der Karte). Um dorthin zu gelangen,

geht man von der Station auf dem Weg zum Tolpagorni nach Westen und dann bergauf in einem schmalen Bacheinschnitt

nördlich davon. Das Kitteldal ist, wie der Name sagt, ein stattlicher Kessel umringt von steilen Abhängen.

Besonders auffällig ist eine sehr stiele und lange Schneerinne auf dem Berg Vierranvarri (1711 m). Dieser Berg -

früher im Spaß "Rullevara" genannt, weil ein Besteiger des Berges mit Namen Rudolf Berg, der Steine ins Rollen

brachte - hat riesige Blockflächen, die überwunden werden müssen. Der Kittelbäck (Kesselbach) muss hoch oben

im Tal durchwatet werden und danach geht man steil hoch zum Paß (1440 m) südlich vom Vierranvarri. Hier wächst

Eisranunkel und als belohnung für den steilen Aufstieg bekommt man eine schwindelerregende Aussicht hinunter

ins Singivaggi. Vom Paß aus ist es einfach, den Gipfel des Tolpagorni 200 m durch Blockgelände zu besteigen.

Der Westweg setzt sich jedoch nach Norden fort, zum gipfel des Vierranvarri, von wo die Aussicht eine seltene

Tiefenperspektive zur schmalen Kluft des Singivaggi und dem Ladjovagge dahinter bietet.

Zum Abschluß geht man hoch über das Gipfelplateau des Kebnekaise, wo es ebener wird. Oberhalb erhebt sich

der Gipfel, welcher ein Gletscher ist, 40-50 m dick und als große Pyramide geformt. Das ist die Sahnehaube

des Bergmassivs, ein 2000 m-Gipfel mit Eis und weißem Schnee auf schwarzem Fels. Die letzte Steigung ist

abhängig von der Schneemenge. Die Höhe hat deshalb mit den Jahren variiert. Auf der Karte werden 2117 m

angegeben, aber der Mittelwert der letzten 20 Jahre ist 2114 m. Im Winter ist er immer ein paar Meter höher.

Der nordgipfel des Kebnekaise (2097 m) ist der höchste Punkt des Landes auf festem Boden. Die Aussicht vom

Südgifel ist erstklassig. Angeblich kann man bei guter Sicht ca. 40000 km2 oder 8% der Landsfläche überblicken.

Man sieht 100 bis 150 km weit. Nach Norden ziehen sich Unmengen von Gipfeln und Gletschern. Mit dem Fernglas

kann man viele Gipfel identifizieren, sogar die weit entfernten wie das Storsteinsfjell im Narvikgebiet.

Einem zu Füßen liegt einen Alpenlandschaft mit allem, was es so gibt an komplizierter und wilder Topographie,

Schluchten und Gletscher. Gleichzeitig blickt man über eine Wildnis, wo die Täler unberührt sind. Diese Kombination

ist im internationalen Vergleich der höchste Wert unserer Gebirgskette. Selten wird es so deutlich wie vom

Sügipfel aus. Auch nach Süden breiten sich Wellen von hohen Begen und Hochebenen aus. Weit entfernt ligt die

Bergwelt des Sark-Nationalparkes. Nur nach Östen sieht das Panorama anders aus. Hier dominieren die dunklen

Farbtöne des Waldlandes und flache Landformen. Der Gipelgletscher ist ein schmaler Rücken und er geht unmittelbar

in luftige Abhänge zum Rabots-Gltescher im Westen und Stor-Gletscher (großer Gletscher) im Süden über.

Der Rückern setzt sich zum Nordgipfel des Kebnekaise fort, aber eine Überquerung dorthin sit nur mit

Steigeisen möglich, außerdem muß man Wandern auf Eis gewohnt sein und exponierte Passagen bewältigen.

Man muß kletterkundig sein, um weiterzugehen.

Um abzusteigen, folgt man dem Westweg hinunter. Das Schneefeld untem im Kitteldal kann auf dem Rückweg

trügerisch sein.

Strecke: ca. 24 km hin und zurück

Höhenunterschied: zusammen + 1620 m, - 200 m (beim Vierranvarri)

Dauer: 10-12 Stunden

schöner Blick

Der Ostweg ist ein kürzerer Weg hoch zum Südgipfel. Deshalb wird er von mehr Bergsteigern gewählt.

Auf dem Weg muß man sowohl einen Gletscher überqueren als auch einige Passagen mit leichter Felskletterei.

Unerfahrenen wird deshalb geraten, diesen Weg nur mit Bergführer zu wählen. Ist man jedoch gletscher- und

bergerfahren, ist es jedoch selten problematisch, den Weg auf eigene Faust zu gehen. Man folgt dem Weg von der

Fjällstation zum Tolpagorni. Auf dem Hang untehalb des Kebnetjåkka ist die Vegeation stellenweise reich,

u.a. wächst hier die Kronlose Nelke (Silene wahlbergella Chowdhuri). Beim sogenannten Jäkelbäck (Jökelbach, der Name ist nciht auf der Karte)

biegt man ab in den Einschnitt hoch zum Gletscher unterhalb des Gipfels des Kebnetjåkka (1763 m). Der Bach

kann bei ca. 1050 m leicht durchwatet werden und danach folgt eine kräftige Steigung hoch zur Ebene oberhalb

des kleinen Gletschers. Hier kann man auf Stielloses Leimkraut (Silene acaulis), Zarten Enzian (Gentianella tenella)

und Schnee-Enzian (Gentiana nivalis) treffen.

Oben beim Plateau kommen die hohen Bergwände des Kebnekaise in Sicht - die konnte man vorher nicht sehen.

Die Ebene ist ein Überbleibsel von der Zeit vor 70 Mio. Jahren, als die Bergkette zu einer Ebene abgetragen

war und zu jener Zeit durch Bewegungen im Inneren der Erde angehoben wurde. Auf Blockgelände kommt man zur

Zunge des Björling-Gletschers, der zum Kitteldal hin liegt. Während der Wanderung über den Kamm der Eiszunge

muss man auf Spalten achten. Die Passage endet oben auf dem deutlcihen, meist schneebedeckten Drachenrücken, der

sich bis zur Felswand unterhalb des Gipelplateaus des Kebnekaise zieht. Der Rücken besteht aus Eis und hat

Gletscherspalten, die normalerweise vom Schnee versteckt werden. An der Felwand beginnt die Kletterei mit

einem luftigen Stück seitwärts, auf dem Gudjohnsen-Band nach Norden (der dänische Lehrer Th. S. Gudjohnsen

eröffnete den Weg 1919). Hier gibt es Markiereungen auf den Felsen, und die Flechten sind abgetreten, der Weg

ist mit anderen Worten leicht zu finden. Das Band ist teilweise nach außen geneigt, und lose Steine erfordern

besondere Aufmerksamkeit. Aber es ist nicht schwierig, vorwärtszukommen. Unterhalb des Bandes liegt der

Björling-Gletscher. Unten an der kante zu diesem Hang wächst der sehr seltene Bergmohn auf einigen Erdschollen.

Er kann vom Weg aus beobachtet werden, aber hinunter zu gehen ist zu riskant. Nach dem band muß man gerade

hoch in die Felswand durch die südliche von zwei Spalten, die beide hoch zum Gipfelplateau des Kebnekaise führen.

In der Spalte sind während der Sommersaison feste Seile als Hilfe befestigt. Die Kletterei wird als sehr

leicht eingestuft, und wenn man über die Kante kommt, sieht man die ältere Gipfelhütte. Zum Abschluß erreicht

man den Südgipfel nach 240 m Steigung von der Hütte. Zurück auf dem Ostweg.

Strecke: ca. 16 km hin und zurück

Höhenunterschied: + 1420 m

Dauer: 8-10 Stunden

Hochgebirgsausrüstung, schöner Blick

Strecke: ca. 10 km hin und zurück

Höhenunterschied: + 1070 m

Dauer: 4-5 Stunden

schöner Blick

Strecke: ca. 10 km hin und zurück

Höhenunterschied: + 600 m

Dauer: 4-5 Stunden

schöner Blick, geologische Besonderheit

Von der Kebnekaise Fjällstation kann man noch viele weitere interessante kürzere Tagestouren machen,

u.a. um an den Hängen Richtung Kittelbäck nach Pflanzen zu suchen. Man kann auch die Björngrotta

(Bärenhöhle) am oben erwähnten Blockrücken südlich des Laddjujohka aufsuchen. Sie liegt auf der

600 m-Höhenlinie und ist eine Blockhöhle. Eine andere geologische Sehenswürdigkeit ist das Gletschertopf-Feld

beim Kittelbäck, direkt südlich der Brücke. Gletschertöpfe sind perfekt geschliffene Löcher im Fels, die

durch die Schleifwirkung von Steinen in Wirbeln im brausenden Wasser entsatnden. Die Steine werden "Läufer"

genannt und liegen oft noch am Boden der Gletschertöpfe.

Das Tal, dessen samischer Name "Mitteltal" bedeutet, ist relativ gerade und gleichzeitig schmal und tief

eingeschitten. Es ist WSW-ONO orientiert und es durschneidet das Hochgebirgsmassiv des Kebnekaise.

Die Umgebung ist karg mit steinigem Boden und wilden Felswänden. Die Wanderung bietet alpine Erlebnisse

von höchster Klasse. Von Westen kommt man leicht hinein in das Tal, im Osten gibt es eine schlecht zugängliche

Rinne.

Strecke: ca. 20 km

Höhenunterschied: + 300 m, -600 m

Dauer: 8-10 Stunden

Schwer

schöne Ausblicke, keine Hütten

Etappe Sälka - Wasserscheide

Normalerweise verläßt man den Kungsleden einige Kilometer südlich der Sälka-Hütten und steigt hoch zum Eingang

des Kaskasavagge durch die langgestreckten Bergrücken Kaskasnjunjetjåkka (1721 m) und Tuolpanunjetjåkka (1792 m).

Der Fluß im Tal Gaskkasjohka hat einen kleinen Felscanyon in dessen westlichen Teil eingeschnitten, wo er

hinaus ins Tjäktjavagge fließt. Am besten geht man auf der nördlichen Talseite oberhalb des Canyons;

auf der Südseite ist das Gelände etwas steiler. Erst kommt man über ein paar Wiesen, gelangt dann aber schnell

in steinigeres Gelände. Die beiden Bergrücken auf den beiden Seiten des Tales sind nicht besonders steil, außer

in den oberen Bereichen, sondern sie geben dem Tal ein schönes U-Profil. In diesen Steilhängen sieht man

besonders viele Lawinenrinnen und Lawinenblockzunegen. Es fallen auch einige interessante Rücken quer durch das

Tal direkt bei der Mündung auf. Die Rücken haben ein ziemlich niedriges profil und sind Endmoränen eines

Geltschers. Wahrscheinlich wurden sie nach der Eiszeit gebildet, als ein Gletscher das Kaskasvagge ausfüllte.

In Gangrichtung sieht man zwei Berge, die das kaskasavagge einrahmen: die trotzige Pyramide des Nipals (1902 m)

und der zierliche Gipfel des Kuopertjåkka (1914 m). Weiter in Richtung Wasserscheide liegt ein schmaler See.

Dort haben die umgebenden Bergseiten alpine dimensionen mit Gletschern, die ins Tal fließen.

bei der Wasserscheide im Kasakasavagge (ca. 1200 m) wird das Tal von Paß zu Paß vom

Weg K

durchquert, der von den Unna Räita- zu den Tarfalahütten führt. Der Pässe sind deutlich zu sehen und man kann

seine Wanderung natürlich hoch zu einem der beiden fortsetzen. Man kann auch bei der Wasserscheide zelten,

wenn man sich in der Mitte des Tales hält; hier ist der steinige Boden mit Grasheide durchsetzt. Die

Pyramide (1900 m) erscheint von dieser Seite als der dominierende Berg im Norden.

Strecke: ca. 10 km

Höhenunterschied: + 300 m

Dauer: 3-4 Stunden

Schwer

schöne Ausblicke, keine Hütten

Von der Wasserscheide führt der Weg durch das Kaskasvagge bergab zum See in der schmalen Spalte zwischen

Nipals und Kuopertjåkka. Man geht entlang der Nordseite des Sees unterhalb der kräftig strukturierten und

faszinierenden Südwand des Nipals, wo mehrere Felstürme hoch oben nebeneinander stehen. Auf einem kurzen Stück

besteht das Gelände aus großen Blöcken und bei Regenwetter muß man vorsichtig sein. Auf der Südseite des Tales

sieht man von hier mit der Zeit immer mehr von einem ungewöhnlich hohen Moränenrücken, und dahinter erscheint

nach und nach die senkrechte 400 m hohe Nordwand des Gaskasbakti. Wenn man den Rücken überquert hat, der von

einer Seitenmorände gebildet wird, hat man einen Blick auf das ganze eindrucksvolle Gletscherbecken im Süden.

Der Gletscher, der keinen Namen hat, wird umringt von imponierenden Felswänden, die zu drei schwedischen

"Alpen" gehört: Der Kuopertjåkka (1914 m), Gaskkasbakti (2043 m) und der Kaskastjåkka (2076 m). Die Topographie

ist für unsere Verhältnisse sowohl groß in ihren Proportionen und und visuell spannend durch ihre scharfen

Formen. Das Gletscherbecken ist in zwei Teile geteilt. Mitten zwischen diesen steht ein schöner, markanter, aber

niedrigerer Gipfel (1682 m) mit steilen, glatten Felswänden.

Von diesem Moränenrücken sieht man, daß das Tal nach Osten hin einen anderen Charakter hat. Das Blockgelände

wird durch Grasebenen ersetzt. Die Seiten werden flacher und im Hintergrund verliert sich der Blick in den

flacheren Ebenen hinter der Talsenke des Vistasvaggi. Der östliche Zweig des Gaskkasjohka kann ohne Mühe

durchquert werden und man geht weiter auf der Südseite des Tals über Grasland auf den auffallenden Berg 1316 zu,

unterhalb dessen Gipfel eine Brücke über die steilen Flußufer führt. Man kommt dann zu einer Schutzhütte

mit isolierten Wänden und einem sehr guten Kamin. Hier können 4 Personen übernachten.

Die Steigung auf der Südseite des Tales ändert sich vom hohen Nordhang (2076 m) des Kaskastjåkka nach Osten

hin zu den flachen Hängen zur hochebene Tjeurelako hin. Auch auf der Nordseite wird das Tal flacher von

der Felswand des Nipals (1902 m)zu den Hängen des Palskastak (1550 m). Nach hinten, d.h. nach Westen, ist

eins der schönsten Panoramen der Kebnekaiseumgebung zu sehen, man blickt auf den schmalen Durchbruch

des Kasakasavagges bei der Wasserscheide, wo der Kuopertjåkka (1914 m) wie ein spitzes "Matterhorn" steht.

Die Fortsetzung von der Schutzhütte nach Osten ist schwerdurchdringlich. Das Tal verengt sich zu einem

sich schlängelnden Einschnitt mit Wasserfall und schließlich mündet es hinaus ins Vistasvaggi. Die Talseiten

in diesem Gebiet sind steil (V-Profil) und das Gelände fällt steil ab in tiefere Gebiete. Der Boden ist

unterhalb des Hangs im Einschnitt mit Blöcken übersät. Hier gibt es sogar direkt beim Zufluß auf der Norseite

eine Höhle, sie wurde schon als "Touristenherberge" genutzt. Die Vegetation wird außerdem dichter und Birkenwald

dringt vom Vistasvaggi her ein. Die Strecke ist sehenswert, aber kaum zu empfehlen, obwohl man einen alten

verwachsenen Weg finden kann. Man kann sie unter Umständen bewältigen, wenn man hinunter zu Lisas Hütte unten

am Strand vom Vistasjohka will. Die Hütte wurde 1933 gebaut und die Besitzerin war Lisa Zetterström aus Hörby,

die sie als privaten Rückzugsort im Gebirge nutzte. Heute ist sie in schlechtem Zustand, kann aber zur

Übernachtung genutzt werden.

Will man von der Schutzhütte zum oberen Vistasvaggi gelangen, folgt man besser

dem markierten Weg hoch zum Njunnji-Plateau bei 1000 m und dann geht man den 400 m-Hang hinab zum Birkenwald,

wo das Uann Reaiddavaggi mündet (Weg O).

Strecke: ca. 10 km zur Schutzhütte

Höhenunterschied: - 300 m

Dauer: 3-4 Stunden

Schwer

schöne Ausblicke

Dieser Weg ist relativ anstrengend mit mehreren Watstellen und steilen Hängen, die überwunden werden müssen.

Auf der Südseite des Vistasvaggi folgt man einem markierten Weg, der nach Kaskasavagge führt. Danach ist

das Gelände unmarkiert und oben auf der Hochebene Tjeuralako kann es bei schlechter Sicht schwierig sein,

sich zu orientieren. Auf der Wanderung kommt man durch die einsamsten Teile des südlichen Kebnekaisegebirges

und und bekommt sehr unterschiedliche Eindrücke. Der Blick und Natur ändert ihren Charakter vom fruchtbaren

Vistasvaggi bis zur arktischen Tundra auf der Hochebene Tjeuralako. Man hat auch schöne Blicke auf die

hochalpinen Gipfel im Westen und das Tiefland im Osten.

Strecke: 20-26 abhängig davon, wo man die Wanderung abschließt.

Höhenunterschied: zusammen + 1000, ca. -100 m

Dauer: am besten 2 Tage

Wat, keine Hütten

Früher folgte man von der Vistas-Hütte dem Weg (Nr. 7) ca. 1.5 km nach Süden, wo man abbog,

um den Vistasjohka direkt vor seiner S-Kurve dort zu durchwaten. Das kann man natürlich immernoch versuchen,

aber heute ist es besser die Brücke über den Vistasjohka direkt unterhalb der Hütten zu nutzen, und danach

sofort den Fluß vom Stuor Reaiddavaggi zu durchwaten. Die Wat stellt normalerweise kein großes Problem dar,

der Fluß kann direkt oberhalb der Mündung, wo er sich verzweigt, überquert werden. Nach dieser Passage sollte

man sich einen Weg zur Bergflanke des Reaiddacohkka oberhalb der Waldgrenze suchen und diese Höhe bis zur

Mündung des Unna Reiddavaggi halten, wo man hinunter zu den offenen Heideflächen im Birkenwald geht.

Hier trifft man auf den markierten Weg, dem man bis zum Fluß folgt, der aus dem Unna Reaiddavaggi kommt.

Der Fluß hat ein fächerförmiges, altes Delta mit vielen Armen (Schwemmkegel). Bei hohem Wasserstand kann

es mühsam sein, an ihnen vorbeizukommen. ...

Das Unna Räiddavaggi ist das vielleicht interessantesteste Tal. Die umgebenden Berge sind spektakulär und

schön in ihren Konturen. Das Tal hat außerdem eine merkwürdige Topographie und ist aufgeteilt in zwei

Ebenen mit einer 150 m hohen Felswand, die den oberen Teil vom unteren trennt. In der Wand reiselt ein

schmaler Wasserfall, der aus einiger Entfernung wie Silber leuchtet. Der Weg folgt dem östlichen, tiefer

gelegenen Teil des Tales hinein in dessen alpinen Mittelpunkt.

Strecke: 16 km zwischen Vistas- und Unna Räita-Hütte

Höhenunterschied: + 670 m

Dauer: 5-7 Stunden

Wat, schöne Ausblicke

Zu Beginn folgt man derselben Strecke wie auf dem Weg M, bis zum Schwemmkegel des Flusses an der Mündung des

Unna Reaiddavaggi. Dort verläßt man diesen Weg und geht statt dessen in Richtung des fast V-förmigen Tales

nach Westen. Das Gelände steigt vom Schwemmkegel mit seinen zahlreichen Armen hoch zum Steilhang des

Räitatjåkka. Die Wanderung wird anstrengend steil oberhalb des Bacheinschnittes im Boden des Unna

Reaiddavaggi. Die Durchquerung macht man am besten irgendwo in der Mitte. Weiter oben ist es steiler und steinig.

Man kann einen Weg suchen, aber mehrere Querbäche mit tiefen Einschnitten müssen durchquert werden. Der größte

von diesen kommt vom Geltscher des Räitatjåkka, und er fließt in einem tief eingeschnittenen Tal. Der Fluß

kann oft über eine Schneebrücke unterhalb eines Hanges mit Wasserfall überquert werden.

Nach diesem Fluß wird das Gelände flacher und es wird leichter, hier zu wandern, während die Lanschaft

dramatischer wird. Die steilen Gipfel Pyramide (1900 m) und der Knivkamm (1878 m) fangen den Blick. Hinter der

Querwand im Tal treten die obersten Zinnen und Türme des Vaktposten (1852 m) hevor. Die Talseiten werden

von unebenen Hängen mit Lawinenrinnen und Lawinenblockzungen geprägt. Und mitten im Blickfeld liegt unterhalb

der Pyramide ein kleiner, charakeristischer Berg mit einem 100 m-Abhang; ein Zwergenberg der wie eine Warze

in der Landschaft wirkt. Man setzt die Wanderung erst auf Heide und weiter innen auf Gras fort und reicht dann

den See unter dem Riegel im Tal. Der Aufstieg an der Felswand vorbei kann entweder auf der Süd- oder der

Nordseite erfolgen. Wenn man schweres Gepäck hat, geht man besser auf der Südseite. Man geht einen Lawinenhang

hoch bis zur Kante der Felsschwelle, wo die Unna Räita-Hütte liegt, 150 m oberhalb.

Der Mårmapaß bietet einen elganten Paßübergang zwischen den breiten Talgängen Alisvaggi und Vistasvaggi.

Es ist ein anspruchsvoller Weg, der in die unfruchtbaren Regionen des Hochgebirges führt. Hier ist man

gezwungen, durch Blockmeere und Schneefelder zu gehen. Darüber hinaus, daß der Mårmapaß als Verbindung

zwischen den Tälern darstellt, ist er eine Herausforderung für starke Wanderer. Bei schönem Wetter mit

gepäck hoch zum Paß zu gehen ist ein wunderbares Erlebnis. Die Aussicht ist die Mühe wert.

Strecke: Alesätno - Vistas-Hütte ca. 20 km

Höhenunterschied: + 800 m, -1000 m

Dauer: normal zwei Tagesetappen mit Übernachtung in der Mårma-Hütte

Leicht bis mittelschwer

schöne Ausblicke, geologische Besonderheiten

Etappe Alesätno-Mårma-Hütte

Der Weg, der hier beschrieben wird, beginnt bei der Brücke über den Alesätno, der über den Weg nr. 5 einen

Kilometer nördlich davon erreicht wird. Dies ist eine ältere Brücke. Nach einer kurzen Strecke auf einem

Weg durch den Birkenwald kommt man hoch auf gerade, unbewaldete und leicht begehbare Kisterassen, die zur

selben eiszeitlichen Ablagerung gehören wie der lange Hügel weiter westlich im Alisvaggi. Die Kiesterrassen

enden mit einem einem kleinen Steilhang nach Osten, und unterhalb liegt der Schwemmkegel des

Vierrujohka, der schön ausgebildet ist. von der Kante sieht man deutlcih mehrere trockengefallene

bachbetten, die sich fächerförmig vom glitzernden Bach ausbreiten.

... In der Forstezung folgt man dem leichtbegehbaren Weg entlang dem lauf des Vierrujohka und erreicht den

Weg Nr. 6 bei der Brücke über diesen Fluß. Die Brücke wird überquert und unmittelbar danach biegt man vom Weg

ab, um parallel zum Fluß flußaufwärts an seinem Ostufer zu gehen. nach ein paar Kilometern kommt man an einer

abgeschlossenen Rentierwächterhütte vorbei. Die Aussicht zum Kåtotjåkka (1991 m) im Westen ist großartig und

man kann den gipfel an seiner Höhe und From (wie ein Dach (?)) leicht erkennen. Nach vorne sieht man das

einsame tal in das Mårmamassiv hinein, wo das Tal blind bei einem Walfischrücken-Kamm endet, dem

Vassacohkka (1725 m), der den Paß ausmacht. Mit dem fernglas kann man unterhalb des Kammes die Mårma-Hütte

erkennen. Nach Osten erkennt man den Alep Välivare (1528 m), der von hier aus ein bescheidenerer Bergklumpen

ist, wenn man mit dem Anblick vom Alisvaggi aus vergleicht.

Die Wanderung geht weiter auf einem unterschiedlich stark ausgetretenen Weg. Auf dem ersten Stück hinter der

Brücke wächst Heide, weiter oben dominieren steinige Grasböden. Der Vierrujohka ist ein starker Fluß, der sich

einen sehenswerten Canyon direkt am Weg gegraben hat. Der Blick in Richtung Mårmamassiv wird weiter, je höher

hoch man kommt. Ein paar Kilometer vor der Mårma-Hütte sieht man zwei von Lapplands spitzesten Gipfeln,

nämlich der Große und der Kleine Hök-Gipfel, 1865 m und 1855 m. Sie ragen über den Berghang wie Reißzähne.

Zur Hütte hin werden die Blöcke mehr, und bevor man sie erreicht, geht man um einen kleinen Steilhang herum.

Strecke: ca. 10 km

Höhenunterschied: + 460 m

Dauer: 3-4 Stunden

Leicht

Diese verlockende Berghütte liegt in einer Umgebung, die sowohl einsam, schwerzugaänglich und schön hochalpin ist.

Sie ist klein und vom selben Typ wie eine Schutzhütte, mit zwei Pritschen. Außerdem gibt es einen Vorratsschuppen

und ein Trockenklo. Die Umgebung ist großartig, auch wenn die Bergkämme von der Hütte aus ziemlich abgerundet

aussehen. Man muß etwas höher steigen, um zu erkennen, welche besondere Bergwelt dies ist. Die Hütte liegt auf

einem hang, der nach Westen geneigt ist, und unterhalb fleißt ein Bach vom Moarhmma-Gletscher in einen kleinen

Felscanyon. Der Bach kann beschwerlich werden für Wanderer, die direkt nach Westen aufsteigen wollen.

Die Hütte ist ein perfektes Basislager für Hochgebirgstouren, z.B. zum Vierrucohkka (1736 m), der einfach

entlang dem Kamm oberhalb der Hütte bestigen werden kann. ... Vom Vierrucohkka kann man weitergehen zum

Rassepautastjåkka (1750 m), der wahrscheinlich sehr selten bestiegen wird. Vom Punkt 1628 im Südwesten

geht man direkt hinab in das breite, namenlose Tal südlich des Massives, wo der Leavasjohka fließt. Man folgt

dem tal nach Westen zurück zur Hütte. Der Gipfel 1468, der das tel in der Mitte versperrt, kann auf der

nordöstlichen, steilen Seite passiert werden. ...

Strecke: ca. 20 km

Höhenunterschied: + 600 m

Dauer: 7-8 Stunden

Leicht

Die Steigung hoch zum Mårmapaß von der Hütte ist erst gering, aber die obersten 200 m sind sehr steil. Die

Südseite des Passes ist weniger steil. Hier geht man über ein Blockfeld mit gras zwischen den Steinen. Der

Abstieg zum Vistasvaggi ist lang und zieht sich hin. Man wandert erst hinunter in eine Mulde und geht in

Richtung des Sees Vassajavri, wo man eine schöne Aussicht in das geschlossene und abgelegene Tal östlich vom

Vassacorru (1791 m) hat. Das Tal verlockt zu einem Besuch, und wenn man es schafft, in diesem Kessel einen

Grasfleck zu finden (hier liegen viele Blöcke), hat man einen perfekten Ausgangspunkt für Hochgebirgstouren

im Massiv. Normal geht man jedoch nicht dahin, sondern geht weiter in richtung Vistasvaggi.

Aus dem Vistasjavri fließt ein Fluß, der einige hundert Meter vom Auslauf am See durchwatet wird. Danach

umrundet man die Bergkante Vassajunnji und geht steil hinunter zum See Vassaloamijavri, wo man leicht

Zeltplätze finden kann. Vom Hang aus sieht man hohe Berge im zentralen Kbenkaisegebiet, z.B. Nipals (1902 m)

und die Pyramide (1900 m). Der See liegt schön eingerahmt von Rücken nach Süden und Westen. Man geht hinauf

über den westlichen Rücken und bekommt eine herrliche Aussicht über das Vistasvaggi und das Stuor Reaiddavaggi

mit den umgebenden Hochgebirgsmassive. Unter anderem kann man den Felsturm Seitak (1665 m) studieren in einer

imponierenden Perspektive. Von hier liegt noch ein beschwerliches Terrain vor einem auf dem Weg hinunter ins Tal.

Entlang der Waldgrenze gibt es kniehohe Weiden. Man hält sich schräg oberhalb des Waldes und geht nach Westen,

bis man direkt oberhalb der Vistas-Hütte herauskommt. Mit etwas Glück findet man den Weg, der von der Hütte

kommt. Sonst muß man sich selbst den Weg bahnen auf der kilometerlangen Strecke durch fruchtbaren Birkenwald

bis zur Hütte.

Strecke: 14 km

Höhenunterschied: + 440 m, -1010 m

Dauer: 5-6 Stunden

Mittelschwer